Эффективность процесса борьбы с коррупцией иногда вызывает сомнения, но необходимость соблюдать установленные законодателем процедуры бесспорна. Слишком весомые санкции предусмотрены за нарушения. Одна из таких процедур — уведомление о приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих. Рассмотрим порядок уведомления и дадим несколько советов, как снизить риски работодателя.

СУТЬ ВОПРОСА

Статья 64.1 ТК РФ обязывает работодателя в течение 10 дней сообщить о заключении трудового договора с лицами, ранее состоявшими на государственной или муниципальной службе, по их последнему месту работы или службы. Однако делать это нужно, если должность, которую замещал бывший госслужащий, включена в особый список, а с момента его увольнения не прошло два года.

Аналогичное требование содержит п. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 03.07.2016; далее — Федеральный закон № 273-ФЗ). При этом требования Трудового кодекса РФ расширяются: уведомлять надо и о заключении гражданско-правовых договоров, если выплаты по ним превышают 100 000 руб. в месяц[1].

Обратите внимание, что ни срок трудового договора, ни размер ежемесячной заработной платы в данном случае значения не имеют[2]. Не оговаривается даже, идет ли речь об основной работе или о работе по совместительству. Формально, даже если организация принимает такого работника на один час в месяц с оплатой 1000 руб., нужно сообщать о факте заключения трудового договора. В отношении же гражданско-правовых договоров действует условие о минимальном пороге оплаты. Это выглядит несколько странно.

Законодатель, устанавливая данные требования, по сути возложил на работодателя контрольную функцию за бывшими служащими. Ведь эти требования дублируют требования о получении бывшим служащим в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов разрешения на работу1.

О КОМ УВЕДОМЛЯЕМ?

Контролировать нужно далеко не всех бывших служащих. Чтобы человека зачислили в эту особую категорию, должны совпасть два фактора1:

1. Отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления вашей организацией входили в должностные (служебные) обязанности принимаемого бывшего государственного или муниципального служащего.

2. Должность государственной или муниципальной службы включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Впрочем, на практике наличие первого фактора игнорируется. Например, Минтруд России в своих разъяснениях[3] упоминает о наличии обоих факторов, но считает, что включение должности в утвержденный список автоматически означает, что у лица были полномочия по осуществлению «отдельных функций управления организацией».

Соответственно, организации лучше руководствоваться четким критерием: есть должность в списке — сообщаем, нет — можно и промолчать.

Перечень должностей

Перечень должностей, на которые распространяются ограничения, утвержден Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции”». Причем сделано это отсылкой к другому типу списков. Речь идет о должностях федеральной государственной службы, включенных в разделы I, II и III перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Данные перечни, в свою очередь, утверждены Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (в ред. от 25.01.2017). В частности, в них входят такие должности, как следователь Следственного комитета РФ, прокуроры субъектов Российской Федерации и иных специализированных прокуратур и др.

Впрочем, и здесь есть нюанс. Он виден уже из наименования раздела III перечня: «Другие должности федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками». Наименования должностей определены там очень условно. В этот раздел включаются все должности гражданской, военной и государственной службы, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает, например, функции представителя власти или осуществление контрольных и надзорных мероприятий. Туда же входят все должности, подразумевающие управление государственным имуществом или хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Например, трудоустройство бывшего оперативного шофера 3 класса в звании прапорщика в УФСКН России по Владимирской области на должность монтажника кабельных и оптических сетей обернулось для организации длительными судебными тяжбами (Постановление Верховного Суда РФ от 13.12.2016 № 86-АД16-4).

Поэтому организации при приеме на работу бывшего служащего лучше немного перестараться, чем подпасть под санкции.

КОМУ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НЕ НУЖНО?

Как неоднократно отмечалось судебными инстанциями[4], ограничения, направленные на соблюдение специальных правил трудоустройства бывших госслужащих, приняты в целях реализации рекомендаций Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции[5] (далее — Конвенция).

Согласно подп. «e» п. 2 ст. 12 Конвенции в целях предупреждения возникновения коллизии публичных и частных интересов государства вправе устанавливать на разумный срок ограничения в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связана с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор.

Анализ норм Конвенции и положений российского законодательства позволяет судебным органам делать вывод о том, что у работодателя (нанимателя) обязанность сообщать о заключении договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим не возникает в том случае, если бывший служащий осуществляет свою служебную (трудовую) деятельность в государственном (муниципальном) органе. Для всех остальных организаций такое уведомление является обязательным.

Причем на практике к ответственности привлекаются не только коммерческие организации, но и государственные унитарные предприятия[6].

КОГДА, КАК И КОГО УВЕДОМЛЯЕМ?

Работодатель обязан направить уведомление в течение 10 дней с момента заключения трудового или гражданско-правового договора[7].

Уведомление направляется по последнему месту службы в порядке, определенном Правилами сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации[8].

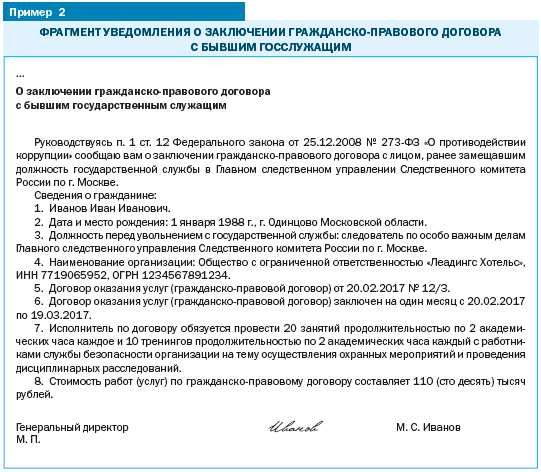

Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем или иным лицом, подписавшим договор с работником. При наличии в организации печатей подпись работодателя подлежит заверению печатью организации или печатью кадровой службы (примеры 1, 2).

Что делать, если бывшее место службы нового работника реорганизовано или ликвидировано? Такое часто случается с государственными и муниципальными службами.

Законодатель не предложил решения для этого случая. Минтруд России, стремясь заполнить пробел, издал соответствующие разъяснения (письмо от 01.07.2016 № 18-2/В-421). По мнению ведомства, в период работы ликвидационной комиссии уведомление адресуется ей и направляется в упраздняемый государственный орган. Если ликвидация завершена, то уведомление направляется в орган-правопреемник.

А если функции распределены между разными органами? Минтруд России считает, что уведомление надо направлять в тот государственный орган, которому были переданы функции, на реализацию которых было направлено исполнение государственным служащим своих должностных обязанностей. К сожалению, это далеко не всегда можно определить с легкостью. В этом случае рекомендуем направить несколько уведомлений, опять же исходя из того, что лучше немного перестараться, чем платить потом административный штраф.

Содержание уведомления

Единой формы для извещения нет, но есть общие требования к его содержанию.

В извещении в обязательном порядке должны присутствовать:

• фамилия, имя, отчество;

• число, месяц, год и место рождения;

• должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением (проставляется по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

• наименование организации — полное и сокращенное (при наличии). Рекомендуем указывать и такие основные реквизиты как ОГРН и ИНН организации.

При заключении трудового договора дополнительно указывается:

• дата и номер приказа (распоряжения) о приеме на работу;

• дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а если заключается срочный трудовой договор — срок его действия);

• наименование должности, а также структурное подразделение организации (при наличии);

• должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).

При заключении гражданско-правового договора указываются:

• дата и номер гражданско-правового договора;

• срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг));

• предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее результата);

• стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.

ЧТО ГРОЗИТ И КТО ОТВЕЧАЕТ?

Работодатель рискует

Ответственность за не уведомление о трудоустройстве бывшего чиновника достаточно жесткая.

В соответствии со ст. 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях привлечение к трудовой деятельности или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 2000 до 4000 руб.;

• на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 руб.;

• на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб.

Вы уверены, что новый работник не был госслужащим?

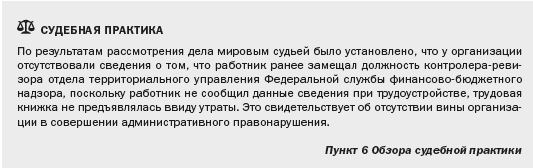

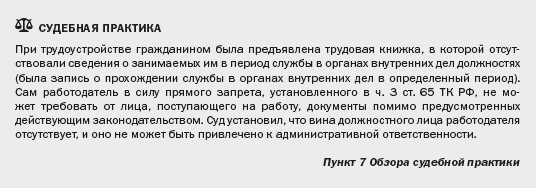

Для того чтобы работодатель считался уведомленным о предыдущей службе работника, последнему достаточно представить свою трудовую книжку[9].

То есть работодатель может избежать административной ответственности, если докажет, что работник скрыл от него информацию о своей бывшей службе. Сделать это можно только в том случае, если трудовая книжка не была представлена работником либо в ней отсутствуют соответствующие записи.

Вместе с тем, любой работник кадровой службы отлично знает, что записи в трудовой книжке могут вообще не содержать никакой информации о должностях, в которых работал бывший служащий. В этом случае у работодателя также есть вероятность избежать ответственности.

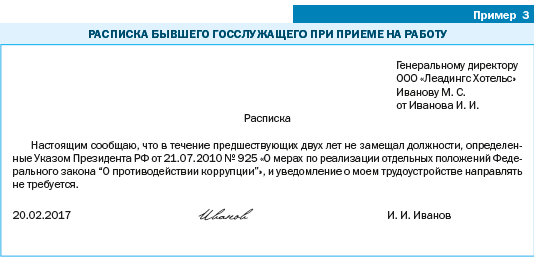

Если в трудовой книжке есть специфические записи или ее нет вообще, можно предложить работнику составить расписку в свободной форме о том, что он в течение последних двух лет не состоял в должностях, подразумевающих особый коррупционный контроль (пример 3).

Ответственность бывшего госслужащего

Сам бывший госслужащий обязан как получить у государства разрешение на трудоустройство1, так и сообщить новому работодателю о своем предыдущем месте службы[10]. Однако к такому работнику законодатель на удивление лоялен.

Несоблюдение обязательства об уведомлении работодателя (нанимателя) после увольнения с государственной или муниципальной службы влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)[11].

Трудовой договор в этом случае прекращается по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с нарушением установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы[12]. Поскольку правила нарушены по вине работника, работодатель не обязан предлагать ему другую работу и выплачивать выходное пособие.

Вообще не установлена ответственность для служащего за нарушение требований о получении согласия в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Проблемы у него могут возникнуть только при попытке снова устроиться на госслужбу, если будет выявлен факт нарушения[13].

Выводы:

1. При приеме на работу нового работника нужно убедиться (в рамках законодательства), что он в течение последних двух лет не состоял на госслужбе.

2. Если работник недавно уволился с госслужбы, нужно уведомить его бывшего работодателя о том, что вы заключили трудовой или гражданско-правовой договор.

3. За нарушения в этой сфере для организации предусмотрены серьезные штрафы.

4. Работника, который скрыл от нового работодателя то, что он состоял на госслужбе, можно уволить на этом основании.

[1] Пункт 1 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

[2] Пункт 2 Обзора судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016; далее — Обзор судебной практики).

[3] Письмо от 22.06.2012 № 17-1/10/1-248.

[4] См. Постановление Верховного Суда РФ от 11.11.2016 № 9-АД16-17; п. 3 Обзора судебной практики.

[5] Принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

[6] Постановление Верховного Суда РФ от 22.09.2016 № 5-АД16-87.

[7] Пункт 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

[8] Утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 (в ред. от 09.08.2016).

[9] См. Обзор судебной практики.

[10] Пункт 2 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

[11] Пункт 3 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

[12] Абзац 5 ч. 1 ст. 84 ТК РФ.

[13] Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (в ред. от 15.07.2015).