Кризис в России – явление не новое. Кризисы у нас происходят периодически и уже даже не очень удивляют, хотя и создают массу проблем и неудобств. Причем проблемы возникают не только у отдельных людей и семей, но и у работодателей. Предпринимателям необходимо сохранить свои компании, а их выживание – залог наличия рабочих мест, как сегодня, так и в будущем. Однако работодателям нередко приходится принимать весьма непопулярные меры, которые тем не менее являются необходимыми для их выживания и позволяют избежать полного прекращения деятельности, т.е. ликвидации организации и, соответственно, всех ее рабочих мест. В этой статье мы рассмотрим, какие меры в отношении работников позволят работодателям сэкономить деньги в условиях кризиса и как эти меры следует реализовывать кадровикам.

I. Сокращение продолжительности рабочего времени

Сокращение рабочего времени с соответствующим уменьшением оплаты труда может быть осуществлено двумя способами.

- I способ: введение работодателем режима неполного рабочего времени – регулируется ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации:

из Трудового кодекса Российской Федерации

[…] В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи[1], могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями.

Таким образом, решение о введении режима неполного рабочего времени работодатель вправе принять только при наличии угрозы массового сокращения работников, в частности, в условиях финансового и производственного кризиса.

Решение о введении такого режима принимается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

из Трудового кодекса Российской Федерации

Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников.

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного локального нормативного акта, обязательное для исполнения.

Работодатель вправе ввести один из следующих вариантов режима:

а) неполный рабочий день (смену) при полной рабочей неделе;

б) неполная рабочая неделя с полным рабочим днем (сменой);

в) неполная рабочая неделя с неполным рабочим днем (сменой).

Оплата труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени, согласно ст. 93 ТК РФ, производится:

- работникам с повременной формой оплаты труда – пропорционально отработанному времени;

- работникам со сдельной формой оплаты труда – в зависимости от выполненного ими объема работ.

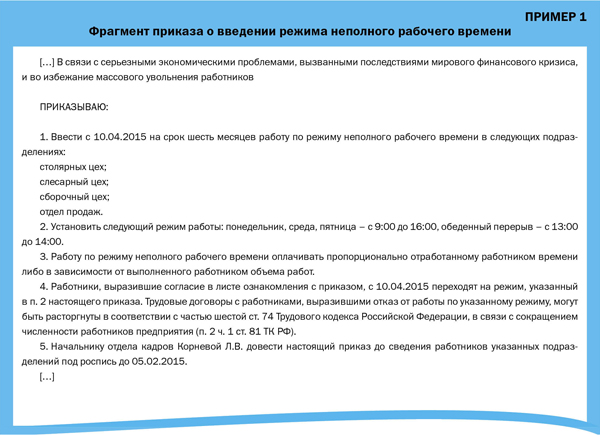

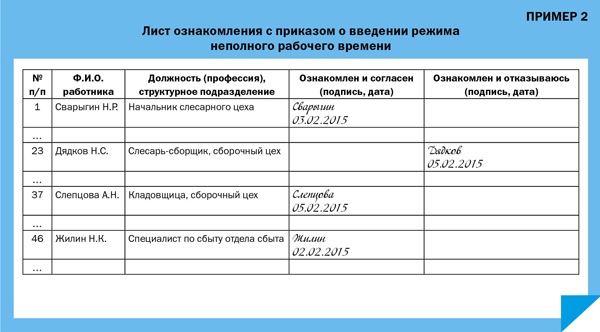

Работодатель, который во избежание массового увольнения работников принял решение о введении в организации (на предприятии) неполного рабочего времени, обязан предупредить работников об этом не менее чем за два месяца. Свое решение работодатель проводит приказом, с которым работники должны быть ознакомлены под роспись (Пример 1). Кроме того, необходимо, чтобы работники выразили свое согласие либо несогласие работать по режиму неполного рабочего времени. Для этого необходимо оформить лист ознакомления с приказом (Пример 2).

Если в приказе был указан конкретный срок перехода на режим неполного рабочего времени, то приказ о возвращении к работе в режиме нормального рабочего времени уже не требуется. Если же срок был указан не конкретно («…до шести месяцев»), то приказ о возвращении на нормальный режим работы с указанием даты необходим.

- II способ: в случае, если работодателю удастся прийти к взаимной договоренности с работниками, то можно заключить с ними дополнительные соглашения к трудовым договорам (Пример 3). В данной ситуации нет необходимости уведомлять работников за два месяца, а продолжительность работы с неполным рабочим временем не ограничивается шестью месяцами.

В таком случае ситуация регулируется только ст. 93 ТК РФ:

из Трудового кодекса Российской Федерации

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. […]

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

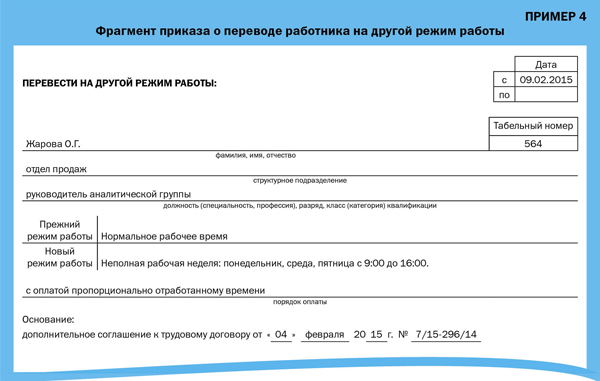

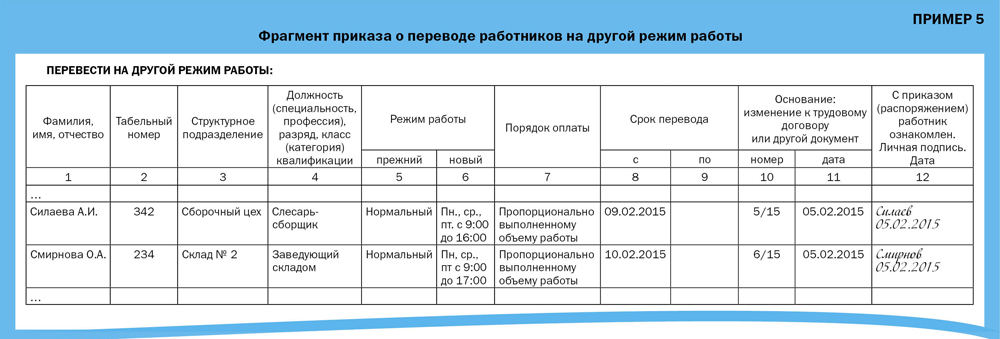

На основании дополнительного соглашения работодатель издает приказ о переводе работника (Пример 4) или группы работников (Пример 5) на соответствующий режим рабочего времени.

В случае если же в дополнительном соглашении и приказе о переводе на неполное рабочее время был указан конкретный срок перевода, то дополнительное соглашение и приказ об обратном переводе на нормальное рабочее время оформлять уже не требуется.

II. Приостановка производства (простой)

Приостановка деятельности работодателя не предусмотрена Трудовым кодексом, однако трудовые отношения регулируются не только данным документом, но и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 5 ТК РФ). Термин «приостановка производства» содержится в Законе № 1032-1.

В частности, как уже говорилось, в соответствии с абз. 2 части второй ст. 25 этого Закона при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

Чем же является приостановка производства в контексте норм Трудового кодекса? Ответ на этот вопрос находим в части третьей ст. 72.2 ТК РФ, где временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера признается простоем.

Оплата времени простоя регулируется ст. 157 ТК РФ:

• простой по вине работника (табельный код ВП) оплате не подлежит;

• простой по причинам, не зависящим от работника и работодателя (табельный код НП), оплачивается в размере не менее двух третей оклада или тарифной ставки работника, рассчитанных пропорционально времени простоя;

• простой по вине работодателя (табельный код РП) оплачивается в размере не менее двух третей среднего заработка работника.

Еще в период кризиса 2008 г. сложилась судебная практика, которая однозначно отвечает на вопрос, каким видом простоя следует считать простой, возникший в результате кризисных проблем: суды и проверяющие инстанции не считают кризис достаточно серьезным обстоятельством, снимающим вину с работодателя, поэтому «кризисный простой» признается простоем по вине работодателя и подлежит оплате в размере не менее двух третей среднего заработка. Однако если простой вызван приостановкой работ у заказчика, по договору с которым осуществляется деятельность работодателя, то такой простой может быть признан не зависящим от работника и работодателя и оплачен в размере не менее двух третей оклада.

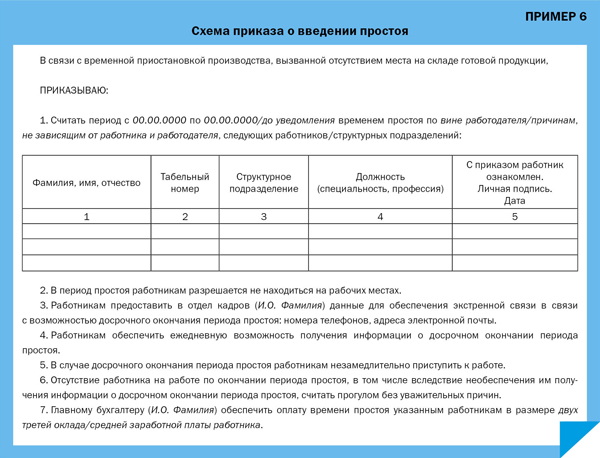

В обычных условиях простой не оформляется приказом, он отражается в табеле учета рабочего времени по факту. Однако в случаях, когда о приостановке производства работодателю становится известно заранее и он считает возможным отсутствие работников на работе в период приостановки, может быть издан соответствующий приказ (Пример 6).

III. Отпуска без сохранения заработной платы

Согласно ст. 128 ТК РФ работодатель может издавать приказ о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы только на основании заявлений работников:

из Трудового кодекса Российской Федерации

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), – до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до пяти календарных дней;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо коллективным договором.

Аналогично подходил к данному вопросу и Кодекс законов о труде Российской Федерации (КЗоТ РФ)[2]. Ситуация далеко не новая в нашей стране, поэтому еще в 1996 г. Минтруд утвердил разъяснение по этому вопросу, которое сохраняет актуальность и сегодня:

|

Разъяснение «Об отпусках без сохранения заработной платы по инициативе работодателя» (утверждено постановлением Минтруда России от 27.06.1996 № 40)

В связи с поступающими запросами о правомерности направления работников в «вынужденные» отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя Министерство труда Российской Федерации разъясняет: Отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться только по просьбе работников по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (ст. 76 КЗоТ Российской Федерации)[3]. «Вынужденные» отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя законодательством о труде не предусмотрены. В случае, если работники не по своей вине не могут выполнять обязанности, предусмотренные заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами), то работодатель обязан в соответствии со ст. 94 КЗоТ Российской Федерации оплатить время простоя в размере не ниже 2/3 тарифной ставки (оклада).[4] Если оплата времени простоя не по вине работников работодателем не производится, то работники вправе обжаловать действия работодателя в комиссию по трудовым спорам или в суд. |

Многим работодателям удается найти общий язык с работниками и убедить их подать заявления на отпуск без сохранения заработной платы, разъяснив, что это поможет сохранить рабочие места, на которые люди гарантированно вернутся. Однако необходимо предупредить работников о том, что только 14 календарных дней длительного отпуска без сохранения заработной платы включаются в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, а в стаж, дающий право на отпуск за вредность, не включается весь отпуск без сохранения заработной платы.

IV. Сокращение численности или штата работников организации

Сокращение численности или штата работников организации – это крайняя мера, которую иногда приходится применять работодателям.

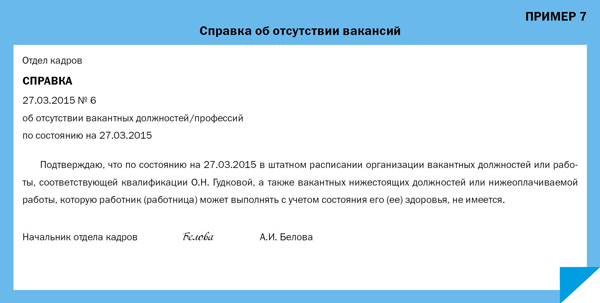

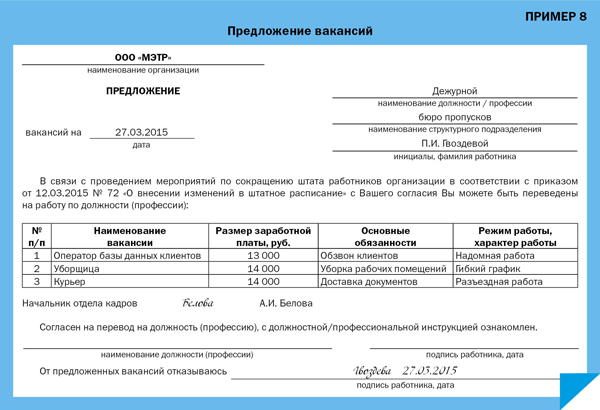

Уволить работника по этим основаниям работодатель вправе лишь после того, как убедится, что нет возможности перевести работника с его письменного согласия на другую работу. Невозможность перевода определяется либо отсутствием вакансий, подходящих работнику по компетенциям (т.е. с учетом его образования и опыта работы, знаний и навыков) и состоянию здоровья – в этом случае кадровой службе рекомендуется составить соответствующую справку (Пример 7), либо отказом работника от предложенной работы. В случае согласия работника на предложенную работу оформляется постоянный перевод. При наличии вакансий работнику вручается предложение, в котором указываются имеющиеся вакансии и основная информация о них (Пример 8).

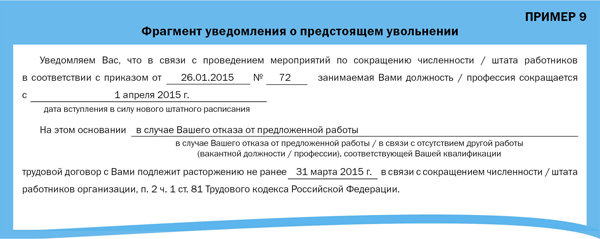

Об увольнении по рассматриваемому основанию работники должны быть уведомлены – персонально и под роспись – не менее чем за два месяца до увольнения[5]. Мы не рекомендуем указывать в уведомлении точную дату увольнения, т.к. случается, что в этот день работник оказывается на больничном либо в учебном или ином отпуске, а в таких случаях уведомление с точной датой увольнения становится недействительным, и работодатель обязан снова уведомлять работника о предстоящем увольнении, и снова – за два месяца. Если же в уведомлении указано, что увольнение произойдет «не ранее чем через два месяца» или не ранее определенной даты, то уведомление остается действительным, и в первый же день после больничного или отпуска работник может быть уволен (Пример 9).

Несмотря на то что работник уже уведомлен о предстоящем увольнении, при появлении в организации подходящей для него вакансии ему необходимо эту вакансию предложить до того, как на нее будет принят новый работник.

Согласно части третьей ст. 180 ТК РФ в уведомлении об увольнении работнику может быть сделано предложение о расторжении трудового договора до истечения двухмесячного срока с выплатой ему дополнительной компенсации в размере его среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении:

|

С Вашего письменного согласия трудовой договор с Вами может быть расторгнут до истечения двухмесячного срока предупреждения об увольнении с выплатой Вам при этом дополнительной компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока предупреждения. |

Согласно п. 2 ст. 25 Закона № 1032-1 работодатель-организация не позднее чем за два месяца, а работодатель – индивидуальный предприниматель не позднее чем за две недели до расторжения трудового договора с работником должен уведомить об этом орган службы занятости населения.

За непредставление или несвоевременное представление сведений в службу занятости работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 300 до 500 руб., для юридических лиц – от 3000 до 5000 руб.

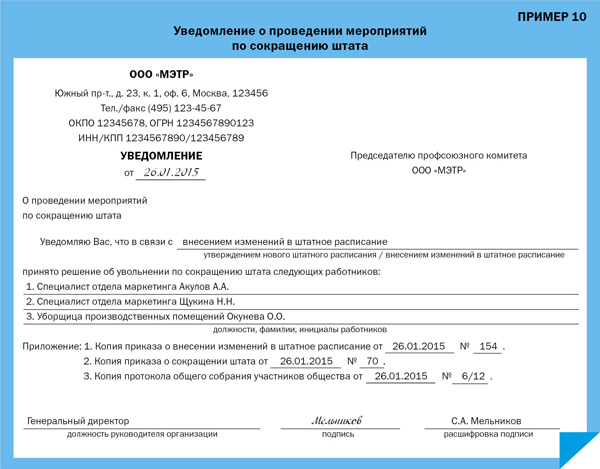

Согласно части первой ст. 82 ТК РФ не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий работодатель обязан направить уведомление о сокращении численности или штата и возможном расторжении с работниками трудовых договоров в профсоюзный орган – при его наличии (Пример 10).

Следует обратить внимание на следующее: в случае если учредительными документами не предусмотрена передача полномочий исполнительного органа организации другому лицу, то подписанные ненадлежащим лицом документы, связанные с сокращением численности или штата, могут быть признаны не имеющими юридической силы. Это, в свою очередь, повлечет за собой отмену приказа об увольнении работника и его восстановление на работе с выплатой компенсации за время вынужденного прогула.

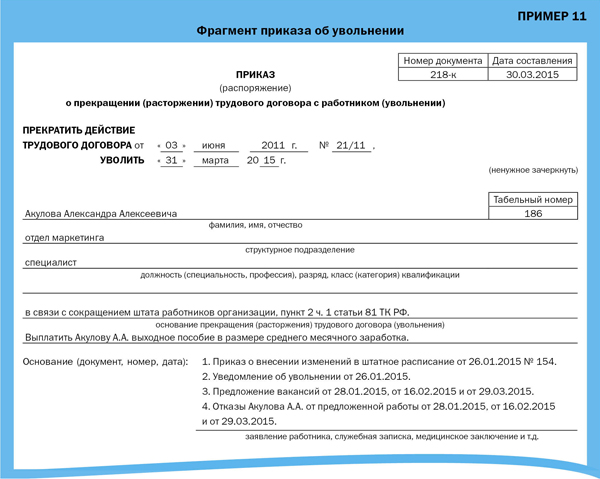

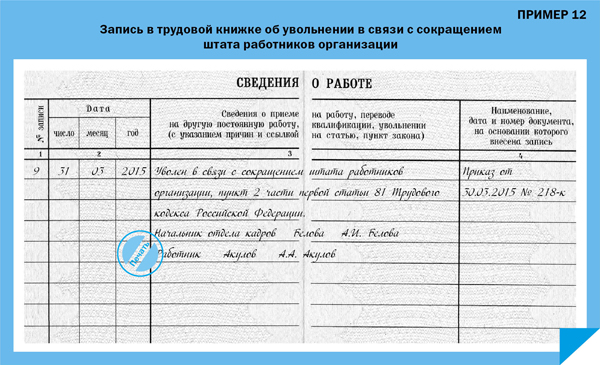

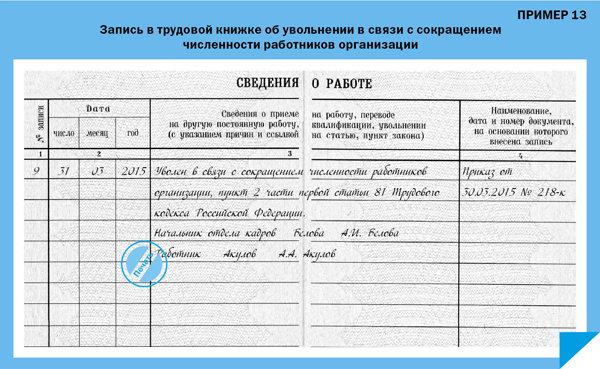

При увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, что отражается в приказе об увольнении (Пример 11), а в трудовой книжке работника делается соответствующая запись (Пример 12, Пример 13).

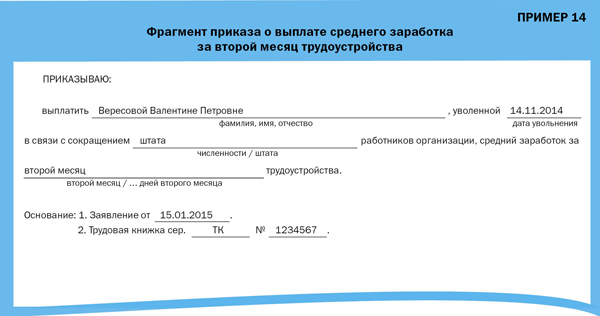

Если через два месяца после увольнения работник представит работодателю трудовую книжку без записи о приеме на новую работу и свидетельствующую, таким образом, что за этот период работник не трудоустроился, ему должен быть выплачен средний заработок за второй месяц трудоустройства. Возможно, работник предъявит справку о трудоустройстве в течение второго месяца, – в этом случае ему выплачивается средний заработок пропорционально той части второго месяца трудоустройства, в течение которой он не работал. Выплата оформляется соответствующим приказом (Пример 14).

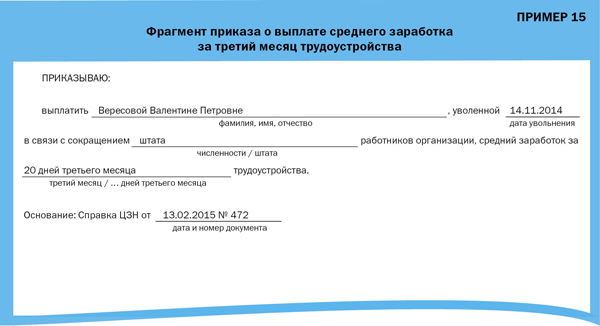

Наконец, если через три месяца после увольнения работник представит справку из органов занятости населения о необходимости выплатить ему средний заработок за третий месяц трудоустройства, работодатель обязан издать соответствующий приказ (Пример 15) и произвести выплату.

Согласно частям третьей и четвертой ст. 81 ТК РФ в случае, если из штатного расписания организации исключается обособленное подразделение, расположенное в другой местности, увольнение работников осуществляется по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. Подчеркнем, что работников при этом следует увольнять именно в связи с сокращением штата, а не в связи с ликвидацией организации. Предлагать им работу работодатель обязан только в той же местности[6], где находится ликвидируемое подразделение – если, разумеется, в этом же населенном пункте имеются и другие обособленные структурные подразделения этой организации, и трудовой договор расторгается со всеми работниками, без льгот и ограничений (в т.ч. с беременными женщинами, с работниками, имеющими маленьких детей, находящимися в отпуске и на больничном).

[1]То есть причины, связанные с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины).

[2]Утратил силу.

[3]Действующая норма по данному вопросу содержится в ст. 128 ТК РФ.

[4]В соответствии с частью первой ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

[5]Часть вторая ст. 180 ТК РФ.

[6]То есть, согласно п. 29 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в ред. от 28.09.2010), в том же населенном пункте.